源頼朝が再起をはかった地「南房総」

今から800年前、石橋山の戦いで大敗した源頼朝が、供の者10数人を連れて逃れてきたのが、安房の国(現在の南房総)この地で英気を養い仲間を集めたところから源氏の快進撃が始まり、平氏打倒、鎌倉幕府樹立へとつながりました。南房総では源頼朝に関する伝説・逸話が60余り残っています。

下立松原神社

源頼朝が武運長久を祈願し、家宝の太刀と自筆の書を奉納した神社。創建は神武天皇元年と伝えれられています。里見八犬伝のモデルとなった里見義実や徳川家康からも認められた歴史ある神社で境内は厳かな雰囲気を漂わせている。源頼朝は、髪の中に小さな観音様を納めて束ねていたほど信心深く、安房地域各所の寺社仏閣を周り祈願・奉納をしました。

住所:南房総市白浜町滝口1728

岩井の大蘇鉄

南房総に残る頼朝伝説のひとつ。樹齢千年を超える高さ8メートル、根回り約6.5メートルの巨樹。

石橋山の戦いに敗れた源頼朝が安房に落ちのびた時、このソテツの偉容を称えたと言われています。

一般にソテツは大きくなると横に広がりますが、このソテツは5本の主幹と支幹ともに直立しています。樹齢千年を超える高さ8メートル、根回り約6.5メートルの巨樹です。

伊豆にある国指定天然記念物の「新町の大ソテツ」に次ぐ、日本有数の巨樹といわれ、千葉県の天然記念物に指定されています。

住所:南房総市竹内234

莫越山神社

源頼朝が妻政子の安産を祈願したとして知られる神社。当時この神社は子安神社と呼ばれ安産の神社でした。境内には南房総市指定文化財に指定されている椎の巨木のご神木があり、「子育ての椎」として地元で親しまれています。

住所:南房総市沓見241

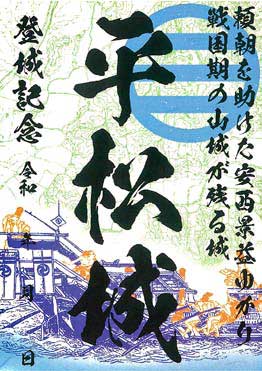

平松城址

源頼朝を助けた安西景益の居城跡。源頼朝は安西氏の影響力があって、南房総地域の他の豪族たちを仲間に引き入れることができました。安房の国の有力な役人であった安西氏は、安房地域の政治の中心(国府)からほど近いこの地に本城を構えたようです。

住所:南房総市池之内631

不動滝

大房岬自然公園にある滝。滝の流れる場所には、かつて、源頼朝が戦勝を祈願した滝淵山大宝寺というお寺がありました。大宝寺のお堂と石像群は1900年に大房岬からすぐ近くの瀧淵神社に移されてしまいましたが、現在でも瀧淵神社では、南房総市の文化財に指定されている石像群を見ることができます。不動滝のある大房岬自然公園は、1周約3㎞の四季を通じて散策に人気の森林公園となっているので、瀧淵神社と大房岬自然公園両方を楽しんでみては。

住所:南房総市富浦町多田良1212-29 大房岬自然公園内

源頼朝上陸地

相州の「石橋山の合戦」で敗れた源頼朝は真鶴半島から房州へ逃れてきました。その上陸地が勝山海岸です。安房の地で鋭気を養った頼朝はその後鎌倉幕府を開き天下を治めました。

源頼朝は、治承4年(1180年)8月に伊豆で平家打倒の兵を挙げましたが、相州石橋山の合戦で敗れ、28日に同国土肥郷の真名鶴岬(現真鶴岬)から小船で脱出し安房の国房総へと逃れます。翌29日、わずかな供を連れて、鋸南町竜島に上陸しました。竜島の村人たちは、頼朝を歓迎して、いろいろと世話を焼いたと伝えられています。源氏にゆかりのある安房の武将・安西景益は、頼朝を護るため自分の館に招きいれます。頼朝はそこから、房総の有力豪族に使者や手紙を送り味方を募り、勢力を盛り返しました。上陸したとされる場所には、碑が建てられており、再起再生の地として注目を集めています。

住所:千葉県安房郡鋸南町竜島地先

頼朝にまつわる伝説

白浜の頼朝伝説

平家を倒して源氏の世にしようとした源頼朝は、伊豆の石橋山の戦いに敗れて安房の平北郡猟島(へいほくごうりょうしま)(鋸南町)に逃げてきました。治承(じしょう)4年(1180年)8月29日のことでした。

その後、再起を願う頼朝は、味方を得るために安房の国中を勢力的に巡回したのですが、その際に白浜にも立ち寄りました。空が良く晴れていた9月6日だったといいます。

まず、長尾の滝口大明神に参詣し、「宗近(むねちか)」の太刀を奉納して戦勝を祈願すると、海岸づたいに野島崎に着きました。野島には、弁天堂が祀(まつ)られていますので、かたわらにあった岩に「野島山」の三文字を鏃(やじり)で刻み、奉納しました。

白浜の野島は、

「あま小舟みえつ隠れつ朝あけの野嶋が崎の霧のむらむら」

と歌に詠まれたほどの景勝地でしたので、頼朝は、しばらく美しい景色を眺めながら、従者の労をねぎらい、酒宴を開いたと言われています。その場所には、「盃(さかずき)の池」「銚子(ちょうし)の池」などの地名が残り、また、休息のため頼朝が幹に腰を掛けた「頼朝の腰掛け松」があったという話も残っています。

頼朝の隠れ井戸

治承(じしょう)四年(1180年)、源頼朝は、平家を滅ぼして源氏の世にしようと兵を挙げましたが、伊豆の石橋山の戦いに敗れて総崩れになりました。

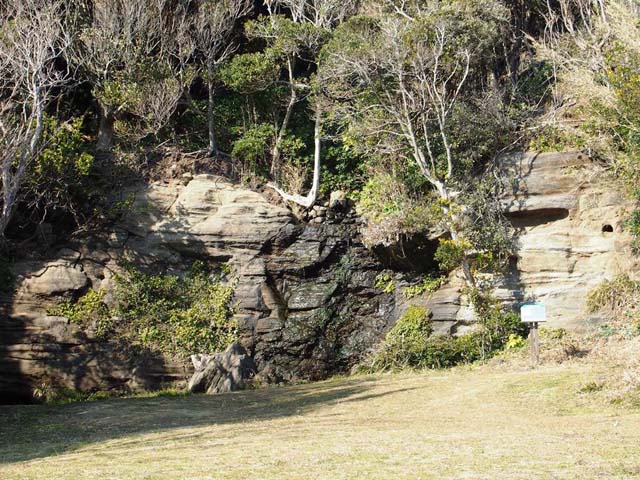

頼朝は、小舟に乗って海に逃れ、ようやく安房国の猟島(今の鋸南町竜島)に上陸しますと、池之内(三芳地区)にあった安西景益(あんざいかげます)の居城、平松城を目指しました。それは、景益が源氏に心を寄せる武将だったからです。

頼朝と従者たちは、平家の追っ手から逃れるため、姿を変えていましたが、平松城の近くで見つかってしまったのです。ところが、運よく近くに住む農夫が、岩窟の中へ湧水をためて作った井戸に頼朝をかくまってくれました。その井戸は、水面の横手の岩をくぐり抜けると、裏側が石畳のように平らになっていますから、頼朝は水をくぐって、そこに身を潜めたのです。

やがて追っ手は、頼朝を見つけることができず立ち去ったので、頼朝たちは井戸から出て平松城に急ぎました。景益は快く頼朝を迎えると、源氏の再興に協力することを約束しました。池之内の隠れ井戸の話です。

頼朝の隠れ岩屋

治承4年(1180年)の昔、伊豆の石橋山の戦いに敗れた源頼朝は安房に逃れてくると、味方を増やそうと精力的に動き、白浜の野島にも立ち寄りました。

野島では、祀(まつ)られている弁天堂に、かたわらの岩へ、「野島山」の三文字を刻み、武運再興の願掛けをしましたが、その時、突然の時雨(しぐれ)に合い、近くの岩屋に身を寄せ雨を凌(しの)いだというのです。

その岩屋は、「頼朝の隠れ岩屋」と称して、今も残っていますが、いつの頃からか、その岩屋には、深海に棲むという、創造の大蛸(おおだこ)が海神として祀られたのです。

頼朝伝説を秘めた岩屋へ祀るには少し似合わない神ですが、その大蛸の海神は、海面を鎮め、豊漁を授け、そして人々に幸をもたらす事であろうというのです。

海神となっている大蛸の前には、大鮑(おおあわび)やサザエの殻が供えられて、そこに願いを掛けた賽銭(さいせん)を投げ、見事(みごと)に貝の中へ入れば、開運間違いなしとのことです。なぜなら、貝運は開運に繋がるからというのです。

頼朝の逆柿(さかさがき)

平群(へぐり)の犬掛(いぬかけ)から、滝田に通じる県道の脇に、「逆柿」と呼ばれる渋柿の木が生えています。

この逆柿にも、源頼朝の伝説があるのです。

治承4年(1180年)9月のある日、鎌倉を目指す頼朝は、三百騎の軍勢を従えて、犬掛を通りかかりましたが、その時、手に持っていた柿の枝で作った鞭を地中に挿して、「源氏再興のわが願いが成るならば、この枝も必ず芽生えよ」と言ったというのです。

頼朝が、地中に挿した柿の枝は、芽生えて根を張り、やがて大木になりましたが、なぜか不思議なことに、その梢(こずえ)は、すべて下を向き、実も逆さになったことから、「逆柿」と呼ばれるようになったのです。

しかし、長い歳月が流れて老木となり、江戸時代の嘉永年間(1848年~1855年)に枯れてしまったそうです。

今、生えている木は、枯れた木の根元から出た孫生(ひこば)えが代わって生長した木だとか、あるいは新しく植えたものといわれる二代目の木で、梢は逆さになっていません。

山田の楊枝(ようじ)井戸

安房には頼朝伝説にまつわる井戸がたくさんありますね。一番有名なのは平群(へぐり)・山田の「楊枝井戸」です。

治承(じしょう)4年(1180年)9月3日、頼朝は上総介広常(かずさのすけひろつね)の館を尋ねるため、竜島(りゅうしま)の宿を出発、池月(江月)、大崩(おおくずれ)を過ぎて、蓑岡(嶺岡)の山中に歩(あゆみ)を進めました。けれども、その山道は嶮(けわ)しくまるで獣道(けものみち)のようでしたから、頼朝一行は疲労と喉の渇きがひどく、動作が大変鈍くなってしまったのです。

「ああ、水が欲しい。どこかに水はないか」という言葉が皆の口から漏れてきました。

しかし、あたりには水はありませんので、頼朝一行は水を求めて蓑岡の南面を少し下りますと、小さな谷川を見つけることができましたが、残念なことに、そこにも水はありませんでした。ところがそこで奇跡が起きたのです。馬から下りた頼朝が神に祈りつつ、手にした楊枝を池に挿(さ)しますと、そこからたくさんの清水がわき出たからです。頼朝一行は大喜びで、人馬ともに渇きを癒しました。

この頼朝伝説の「楊枝井戸」の水は今も平群川の源流となっています。

安馬谷(あんばや)の地名

丸山に「安馬谷」という地名があります。この地名の由来は、源頼朝が、千倉の下立松原(しもたてまつばら)神社に参詣して源氏の再興を祈ったとき、安馬谷の地区から、頼朝に鞍馬(あんば(鞍をおいた馬))を差し出したため、つけられたものと、いわれています。

この話は、安房の頼朝伝説のひとつですが、何時の頃に起きた事かと言いますと、治承四年(一一八〇)の昔です。頼朝は平氏を滅ぼし源氏の世にしようと、伊豆の石橋山で旗揚げをしましたが、敗れて安房へ逃れてきたのです。そして、味方になる武士たちを集めようと、各地を巡りましたが、なんと言っても頼朝は敗軍の将です。乗っていた馬も鞍(くら)もみすぼらしかったに違いありません。

それを見兼ねた、今の安馬谷に当る地区の誰かが立派な鞍馬を差し出したのでしょう。伝説を信じるなら、安馬谷という地名は最初「鞍馬谷(あんばや)」と言っていたのかも知れません。なお、頼朝が天下を取った後の話ですが、下立松原神社の祭礼になりますと、安馬谷の人たちが中心になって、神馬(しんめ)を差し、「流鏑馬(やぶさめ)」の神事を行ったそうです。

伊予ヶ岳(いよがたけ)の鳩穴

平群(へぐり)にそびえる名峰、伊予ヶ岳の中腹に、「鳩穴」と呼ぶ頼朝伝説のある穴があります。

治承(じしょう)4年(1180年)、伊豆の石橋山の戦いに敗れた頼朝が、命からがら今の鋸南町の竜島に逃れ、味方の軍勢を増やそうと、東条氏を頼っていく途中のことでした。

伊予ヶ岳の麓まで来たとき、前から頼朝に反感を持っていた長狭常伴(ながさつねとも)の軍勢に待ち伏せされ、行く手を阻まれてしまったのです。

頼朝たちは急いで伊予ヶ岳によじ登り、穴に身を隠しました。

それを知った常伴の軍勢は、穴をめがけて盛んに矢を放ちますが、幸いに穴までは届かず地上に落ちるばかりでした。

しかし、時が経てば常伴の軍勢が頼朝の隠れた穴に突入してくることは明らかです。

頼朝は、部下から一枚の白紙を受け取るとそれをちぎり、神の御加護を念じながら穴の外へ飛ばしました。

すると摩訶不思議(まかふしぎ)、ちぎった白紙が数羽の鳩となって東条氏のもとへ飛んでいき、急を告げたのです。

まもなく駆けつけた東条の援軍のおかげで、危うく難を逃れることができました。

角のないサザエ

鋸南町の竜島に、源頼朝がサザエの角を踏みつけた痛さから、怒ってサザエの角を無くしてしまったという、有名な民話がありますね。

鋸南町のように過激な話ではありませんが、和田町の花園にも同じような、角の無いサザエの話が伝わっていますよ。皆さん知っていますか。

治承四年(一一八〇年)の昔、頼朝が伊豆の石橋山の戦いに敗れ、安房に逃れてきましたが、その頼朝が花園の海辺を歩いていますと、太い角のサザエを踏みつけ、足に怪我をしてしまったのです。

頼朝があまりの痛さに悲鳴を上げますと、驚いた家来たちは、急いで頼朝の怪我の手当てを済ませ、「私たちの主・頼朝公が、サザエを踏みつけ、怪我をしてしまいました。次にまた、偉い人が通って、このようなことが起こると大変ですから、この海のサザエの角を無くしてください」と、海に手を合わせ、海神に祈ったそうです。

すると不思議なことに、花園の海に棲むサザエの角が無くなってしまったのです。

旗掛け松

和田町黒岩の別所にある真言院の近くに、「旗掛け松」と呼ぶ松の古木がありました。

その松は根元の太さが、大人の手で三抱えもあった大木で、緑あざやかな松葉のたくさん付いた枝が、他に垂れ下がるように伸びていたため、たいそう風情があり、地元の人たちが大切にしてきましたが、残念なことに、悲しい時代だった大東亜戦争の時、伐採されてしまったのです。

今は、その切り株さえ残っていませんが、どうして「旗掛け松」と呼ばれていたのかと言いますと、治承4年(1180年)の昔、伊豆の石橋山の戦いに敗れて安房に逃れてきた、源頼朝が源氏の白旗を掲げたという伝説を持っていたからです。

源氏再興を夢見る頼朝は、神の助けを願い、安房各地の有名な社(やしろ)にお詣(まい)りしましたが、その時、下三原から黒岩に入った頼朝は、熊野神社にもお詣りしたのです。黒岩の熊野神社は、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)・伊邪那美命(いざなみのみこと)をお祀りした霊験あらたかな社ですから、丹精を込めて神助を願うと、別所に生えていた松に白旗を掲げ、源氏再興の決意を新たにしたのです。