南房総地域は中世・里見氏の史実の歴史と滝沢馬琴の長編小説「南総里見八犬伝」の物語のいわれが混在する歴史ロマンあふれるエリアです。

南房総と『南総里見八犬伝』

(戯作六家撰 所収)

館山市立博物館所蔵

『南総里見八犬伝』は、江戸時代の文豪曲亭馬琴が28年もの年月をかけて著した長編小説です。戦国時代に安房の地を活躍の拠点にした房総里見氏の歴史を題材にしていますが、けっして歴史事実にはこだわらず、そのすべてが新たに創作されたものです。1814年(文化11年)に最初の5冊を出版してから、全106冊を出し終えたのは1842年(天保13年)のことで した。

この物語の主題は、「勧善懲悪(かんぜんちょうあく)・因果応報(いんがおうほう)」にあります。悲劇の最期を遂げた里見氏をはじめ安房地方の善良なる人々などをとりあげて、馬琴の意のままに大活躍させる爽快な小説になっています。

時は今から500年以上前の室町時代の中頃、関東管領・足利持氏が反乱を起こして京都の将軍家に滅ぼされます。その遺児を引き取った結城氏朝も京都に叛いて篭城するも、援軍無く落城。父と共に結城方に味方した里見義実は父に「落延びて里見家を再興せよ」と言われ辛くも戦場を離脱し、安房の国に渡りました。安房国の北半分は、滝田城主の神余光弘が治めていました。光弘は、玉梓(たまずさ)という美女にうつつを抜かし、政治を忘れ酒色の日々を重ねており、領内の支配は、玉梓に取り入ってのし上がった重臣の山下定包に任せていました。定包は、悪政を行うとともに玉梓と密通を重ね、ついに光弘から国を奪い取ります。丁度その頃、安房に上陸した義実は、光弘の重臣・金碗八郎と出会い、共に定包を討ちます。玉梓の裁判の時、義実は「女だから許しても‥」と口にしますが八郎の反対にあい処刑を決めます。「一度は許すと言いながら、里見を末代まで呪ってやる」と玉梓は恨みを残し死んでいきます。

その後、結婚した義実には、義成と伏姫が生まれます。伏姫は、三歳までものを言わない子でした。心配した母は、伏姫と役行者の岩窟へと参拝に行きます。その帰り道に老人から数珠をもらうと、それ以降の伏姫は、口が利けるようになり美しく健やかに成長します。その頃、近村の百姓の子犬が狸に育てられているという噂があり、その犬を義実は連れてこさせ八房と名付けました。

ある年、安房国南半分の領地(館山城主・安西景連)が不作となり、義実はそれを見かねて米を送りました。翌年、逆に里見領が不作となってしまいました。義実は、金碗八郎の子・金碗大輔を使者として安西に米を乞いましたが、安西は米を送るどころか滝田城へ攻め込んで来ました。滝田の城では、食料が尽き飢えて戦う気力もなくなりついに最期という夜に義実は八房に「敵将安西の首をとってきたら伏姫を嫁にやろう」と戯言を言います。ところが八房は、本当に安西の首をとって来ます。義実は、八房への褒美に美食を与えますが、八房は伏姫を求めます。怒った義実が八房を殺そうとしますが、伏姫は「君主たる者は、約束を守らなければなりません。私は八房の嫁になります」と言い、八房の背中に乗り空を飛ぶように富山(とみさん:物語では「とやま」と呼ぶ)に向かい、山の奥深い洞窟で暮らすこととなります。

洞窟で八房と共に暮らす伏姫は、読経の毎日を送っていました。やがて八房も読経に耳を傾けるようになります。ある日、仙童が現れ伏姫に「玉梓の怨念で犬の気により八つ子が生まれる」と懐胎を告げますが、身に覚えがないのに犬の子をなしたことを恥じて伏姫は自害を決意します。その時、伏姫を救い出そうと富山に入っていた大輔は、鉄砲で八房を撃ち命中させます。しかし、その弾が伏姫にも当たり命を落としてしまいます。別に伏姫を探しに来ていた義実が、伏姫の首に数珠を掛けると姫は蘇生しますが、あらためて剣で自害をしてしまいます。すると傷口から白気が立ちのぼり「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の文字の入った八つの玉が空の彼方に飛散します。伏姫は大輔に「数珠の玉を持つ者が里見家を守り立ててくれる」と言い残します。この霊玉を持つ者が八犬士です。大輔は、その場で剃髪し、犬という文字を二つに割って、 ゝ 大(ちゅだい)と名乗って八犬士を探す旅に出ます。

八犬士と八玉の説明

仁

犬江親兵衛仁

(いぬえしんべえ まさし)

制作年 慶應2(1866)年

仁儒教の根本理念で自他のへだてをおかず、一切のものに親しみなさけ深くあること。愛情を他におよぼすこと。いつくしみ。おもいやり。

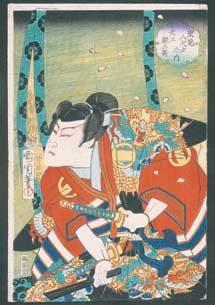

義

犬川荘助義任

(いぬかわそうすけ よしとう)

制作年 慶應2(1866)年

道理。人間として行うべきすじみち。

利害をすて、条理にしたがって人のためにつくすこと。

礼

犬村大角礼儀

(いぬむらだいかく まさのり)

制作年 慶應2(1866)年

人の行うべき道。社会の秩序を保つための生活上の定まった形式。敬意をもって、きまりにしたがうこと。うやまっておじぎをすること。

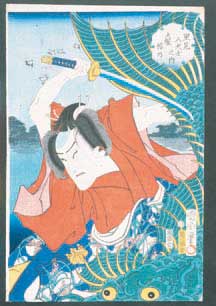

智

犬坂毛野胤智

(いぬさかけの たねとも)

制作年 慶應1(1865)年

物事をよく理解しわきまえていること。かしこいこと。是非を判断する心の作用。ちえ。

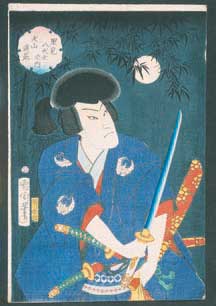

忠

犬山道節忠与

(いぬやまどうせつ ただとも)

制作年 慶應1(1865)年

真心をつくして忠実なこと。まめやか。主君に対して、臣下としての真心をつくすこと。

信

犬飼現八信道

(いぬかいげんぱち のぶみち)

制作年 慶應2(1866)年

欺かないこと。言をたがえぬこと。思い込んでうたがわないこと。信用すること。帰依すること。

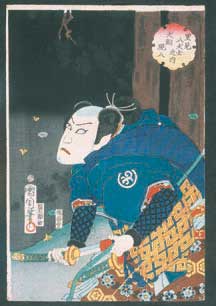

孝

犬塚信乃戌孝

(いぬづかしの もりたか)

制作年 慶應1(1865)年

父母によく仕えること。父母を大切

にする。

悌

犬田小文吾悌順

(いぬたこぶんご やすより)

制作年 慶應2(1866)年

よく兄または長者(年長者など)につかえて柔順なこと。弟または長幼間の情誼の厚いこと。

里見ゆかりの城館跡

白浜城

白浜は、房総半島最南端に位置し、正に海上交通の要衝です。野島崎を南に望む丘陵上に展開し、東西約1㎞、南北約500mの規模を持ちます。多郭雑形の戦国時代前期の古い山城の形態を示し、曲輪、腰曲輪、空堀、虎口の遺構が確認されています。

里見氏の安房での最初の拠点となった城だといわれています。

稲村城

稲村城は、JR内房線九重駅の南西の丘陵に展開する前期里見氏の重要拠点です。

北に国府推定地である三芳村府中を望む丘陵の北端に位置し、館山平野を一望できる場所に所在しています。現在、東西にJRと国道128号線が走り、千倉、白浜方面への分岐点として交通の要衝にあたります。

曲輪、土塁、堀切、腰曲輪等の遺構がみられ、主郭部分は東西南北約500mの規模を持っています。

館山平野を掌握した里見氏が、安房国を統治するための拠点とした重要な城であったと思われます。

滝田城

滝田城は、三芳村上滝田に所在し、平久里から三芳村府中へ向かう街道沿いにあります。東西約1㎞、南北約800mの規模を持ち、平久里川が、増間方面からの支流と合流する地点にあります。

前期里見氏の時代、幹道を押さえる目的で築城されたと思われ、腰曲輪、曲輪、空堀等の遺構が確認されています。

宮本城

宮本城は富浦町大津に所在し、別名大津城とも呼ばれています。

東西・南北約1.2㎞の丘陵上に展開する大規模な城であり、土塁、空堀、曲輪、腰曲輪、石積、土橋、櫓台、虎口、井戸などの遺構が確認されています。

里見義尭が一時在城したといわれており、滝田城から西へ2㎞の尾根続きにあります。

岡本城

岡本城は富浦町豊岡に所在します。西に海を望む丘陵にあり、水軍の拠点となったところといわれています。

里見義頼が居城し、北条氏からの防御の城であったと思われ、周囲には支城がいくつか所在しています。

東西約600m、南北約300mの規模を持ち、曲輪、土塁、空堀、腰曲輪、水堀、石塁、石積、土橋、虎口、掘立柱建物跡などの遺構が確認されています。

館山城

館山城は、現在の城山公園、館山市立博物館分館がある山に所在します。天正18年(1590年)に里見義康が本城にし、忠義が慶長19年(1614年)に国替えとなるまで居城とした、安房での里見氏最後の城です。

館山城下の平野部には、城下町を整備し、現在の館山の市街地の基礎を築きました。

発掘調査が部分的に行われており、曲輪、腰曲輪、堀切、家屋跡、空堀、水濠、土塁、虎口、鍛冶跡・鍛冶滓、中近世陶磁器などの遺構・遺物が確認されています。

八犬伝と里見氏にかかわるスポット

※PDFもあります

リンク:PDF、おすすめコース紹介

「里見氏と南総里見八犬伝」パンフレット[PDF]

里見ロマン歴史巡りコース

南房総地域は中世・里見氏の史実の歴史と滝沢馬琴の長編小説「南総里見八犬伝」の物語のいわれが混在する歴史ロマンあふれるエリア。 その「里見氏」の史跡を中心に、巡る3時間のコースです。